评测目的:发布于2005年、孕育于2006年的桌面双核处理器、即将在2007年全面占领桌面处理器领域的主流市场。无论是从厂商的推崇力度还是广大消费者的接受程度去看,双核处理器成为“后CPU时代”主力大军的事实已经勿庸置疑。为此,PConline评测室本次云集了几乎市面上所有主流的双核处理器进行大规模的评测,开创了业界首次对全系列主流双核处理器评测的先河,旨在为消费者购买双核处理器产品提供非常有价值的参考依据。

文章内容导航:

·前言概述&处理器前景分析

·详细分析:用户是否需要双核/多核

·Intel/AMD双核处理器技术分析

·实力的较量:16款双核处理器同台竞技

·评测结论及市场展望 ·

************获奖产品快速预览***********

·最佳性能:Intel Core 2 Extreme X6800

·编辑选择:Intel Core 2 Duo E6300

·编辑选择:AMD AM2 Athlon 64 X2 3600+

前言:自从PC诞生之日起,计算机极大地改变着人们的工作、学习及生活方式。可以说计算机对于人类生产力的发展起到了不可估量的作用。作为PC中的最核心的配件,中央微处理器(CPU)的发展一直是人们最为关注的。因为CPU的技术进步牵动着PC甚至是整个业界的命脉。一旦桌面处理器的发展达到了瓶颈,芯片组、内存与显示设备都将会受到牵连,从而影响产业链的发展进程。

一、处理器前景分析:后CPU时代将是双核/多核的世界

处理器的发展经过了很多个阶段,不过我们可以将其划分为两个较明显的时代:一个是从上世纪70年代开始到2005年,在30多年的时间里,桌面CPU不管是以何种性能变化着,它们都是以单核的形式出现的,在这个阶段CPU的明显特征就是以频率论英雄;而从2006年开始,双核处理器的出现标志着以频率论英雄的年代正式结束,无论是业界巨擎Intel还是AMD都已经明确表示,今后CPU将会是双核乃至多核的世界!

回顾过去,从桌面处理器诞生之日起,频率一词就是CPU的一个非常重要的标尺。频率对于处理器来说简直就是性能的唯一标尺,摩尔定律也让处理器每一次频率的攀升得到了人们众多的喝彩。但是当处理器的频率进入了“G”时代后,频率对于处理器综合性能的影响力开始减弱。这点从近几年来处理器产品综合性能的比拼中就可以看出来。例如AMD的低频产品同样可以拥有其标称值性能,Intel用于迅驰平台的低频移动处理器也能够轻松击败其自家的高频产品。

频率提升的瓶颈越来越突出,然而在逆水行舟的IT发展道路上,CPU只能是永远向前发展的。在高频产品“吃力不讨好”的情况下,双核/多核技术就成为了目前提升处理器性能的唯一解决方案。在这一点上,AMD与Intel的看法是不谋而合的。这对在市场上恶斗了多年的老朋友对双核处理器的市场真可谓是“高度重视”,在2005年时,双方对双核产品的发布日期都是一改再改。最终Intel还是凭着强劲的实力于2005年4月18日率先发布了全球首款桌面双核处理器,而AMD也在2005年5月31日发布了自家的双核处理器产品。我们PConline评测室都在全国范围内实现Intel与AMD双核处理器的首发测试。

双核/多核优势将会越来越明显

如果说摩尔定律还能继续发挥作用的话,那么到本年年底,四核产品就应该摆上货架了。而我们从Intel与AMD官方消息得知,两者的四核产品将于2006年11月发布,也就是说离Intel最早发布的双核产品,隔了约18个月,刚好符合摩尔定律。从中可以看到,从双核到四核所花费的时间是在预测范围之内的,甚至我们收到消息,四核的量产进程也比较顺利。

从技术上去看,多核产品技术的发展不成问题,百核CPU并非之前某些业界人士所预测的可行性非常低,如果完全按照摩尔定律去算的话,那么10年内达到 CPU核心将会达到128个核心。当然这只是理论化的计算,实际上CPU未必会完全按照公式去发展,毕竟CPU注重的是效能上的提升,具体以什么形式的技术出现这就是后话了。我们从消息人士得到消息,8核产品的研发进程也比较顺利,更多核心的技术也已经在发展计划中。

二、用户是否需要双核/多核?

从应用需求上去看,越来越多的用户在使用过程中都会涉及到多任务应用环境,下面我们来看一下在日常应用中用到的非常典型的两种应用模式。

一种应用模式是一个程序采用了线程级并行编程,那么这个程序在运行时可以把并行的线程同时交付给两个核心分别处理,因而程序运行速度得到极大提高。这类程序有的是为多路工作站或服务器设计的专业程序,例如专业图像处理程序、非线视频编缉程序、动画制作程序或科学计算程序等。对于这类程序,两个物理核心和两颗处理器基本上是等价的,所以,这些程序往往可以不作任何改动就直接运行在双核电脑上。

还有一些更常见的日常应用程序,例如 Office、IE等,它们同样也是采用线程级并行编程,可以在运行时同时调用多个线程协同工作,所以在双核处理器上的运行速度也会得到较大提升。例如,打开IE浏览器上网。看似简单的一个操作,实际上浏览器进程会调用代码解析、Flash播放、多媒体播放、Java、脚本解析等一系列线程,这些线程可以并行地被双核处理器处理,因而运行速度大大加快(实际上IE浏览器的运行还涉及到许多进程级的交互通信,这里不再详述)。由此可见,对于已经采用并行编程的软件,不管是专业软件,还是日常应用软件,在多核处理器上的运行速度都会大大提高。

日常应用中的另一种模式是同时运行多个程序。许多程序没有采用并行编程,例如一些文件压缩软件、部分游戏软件等等。对于这些单线程的程序,单独运行在多核处理器上与单独运行在同样参数的单核处理器上没有明显的差别。但是,由于日常使用的最最基本的程序——操作系统——是支持并行处理的,所以,当我们在多核处理器上同时运行多个单线程程序的时候,操作系统会把多个程序的指令分别发送给多个核心,从而使得同时完成多个程序的速度大大加快。

例如,在进行文件压缩的同时,可以观看视频;在进行杀毒的同时,可以玩游戏;在进行视频编辑或图象渲染的同时,可以制作Flash动画;在打开多个浏览器页面上网的同时,可以边下载文件,边听音乐,边使用聊天软件进行视频聊天。所以,即便是对于从来不使用并行编程软件那些消费者,只要他们同时运行两个或更多的程序,多核处理器依然可以更快地处理完所有程序。

另外,虽然单一的单线程程序无法体现出多核处理器的优势,但是多核处理器依然为程序设计者提供了一个很好的平台,使得他们可以通过对原有的单线程序进行并行设计优化,以实现更好的程序运行效果。

上面已经提到了未来多核处理器在软件上的优势,其中不少用户都觉得单线程软件在多核处理器上得到的性能提升相当有限。但是我们应该注意到这个事实:当市面上多核处理器成为主流产品后,软件商不可能会无视硬件的优势。与硬件一样,软件的竞争也同样激烈,软件的功能固然重要,但是速度也是竞争的一大筹码,谁能更充分地利用硬件来发挥软件的性能,谁就能切实提高软件的竞争实力。

游戏其实也是软件的一种,它作为一种特殊的软件,对PC发展作出了较大的贡献。目前一些多线程游戏已经能够发挥出多核处理器的优势,对于单线程游戏, 相信游戏厂商也将会改变编程策略,例如,一些游戏厂商正在对原来的一些单线程游戏进行优化,采用并行编程使得游戏运行得更快。有的游戏可以使用一个线程实 现人物动画,而使用另一个线程来载入地图信息。或者使用一个线程来实现图像渲染中的矩阵运算,而使用另一个来实现更高的人工智能运算。相信在不久的将来, 大量的支持多核心的游戏会涌现出来,从而使得多核处理器的优势能得到进一步的发挥。

三、Intel/AMD双核处理器技术分析

对于Intel与AMD来说,在双核处理器产品线 上的部署策略上似乎是Intel更为积极一些,Intel用老旧的基于NetBurst架构的Pentium D 8XX系列、Pentium D 9XX系列主攻中低端双核处理器市场,用发布不久的Core 2 Duo主攻高端处理器市场;而AMD方面,在双核处理器产品线上似乎没有多大动作,只是从之前的Socket 939平台切入至统一的Socket AM2平台,而最近又从90nm转至65nm制程,不过其性能却没有因为两次的平台及制程转变而有什么提升,相反在转至65nm制程后其性能反而会因为 L2的延时问题而有微小的损失。在这里我们主要回顾一下双方的双核处理器主要新技术。

1、Core构架技术简要回顾

a、Core的整数与浮点执行核心

为配合Core增多的32条预留缓存空间(Reservation Station),Core的执行核心(Execution Core)也拥有了重新设计的数据输出端口(Issue Port) ,相比P6的5个端口及Netburst的4个端口,Core拥有了6个数据输出端口。其中3个端口专门负责指令执行单元,这将更好的满足现时CPU的巨 大数据传输需要。

Core的整数执行单元 Integer execution units

Core拥有3个64-bit整数执行单元(Integer Execution Units),每个单元可以独立处理一条64-bit整数数据,这样Core就有了一套64-bit的CIU复杂整数单元(Complex Integer Unit),这和P6构架相同。然后Core另外有2个SIU简单整数处理单元(Simple Integer Units)来快速运算较简单的任务,其中一个SIU将和分支执行单元BEU来共同完成部分的宏指令融合micro-ops fusion。上图中斜体字的部分尚未确定

对于INTEL的X86 CPU来说,这是首次可以在一周期内完成一阶64-bit的整数运算,这使Core已经走到了IBM PowerPC 970的前面-PowerPC 970需要有2个周期的延迟。另外,因为3个IEU整数执行核心使用了各自独立的PORT数据出口,所以整个Core处理器可以在一周期内同时执行3组 64-bit的整数运算。

b、Core的向量执行单元真正128-bit的向量执行单元 True 128-bit vector processing

当INTEL最初兼容128-bit向量执行时,情况可能和编程人员及用户所预想不太一样,采用在P6和Banias构架上的SSE、SSE2和 SSE3有2个重大的弱点,在ISA指令集架构方面,SSE最主要的缺点就是不支持3指令运算(Three-Operand),而支持Three- Operand的AltiVec则成为了当时更好的ISA。

P6构架的内部浮点处理和MMX都只有64-bit的带宽,所以进入SSE执行核心的只能是64-bit数据。为了让64-bit的SSE来处理128-bit指令,P6构架必须把128-bit的数据切割为2个64-bit的连续部分来处理。

全新的Core终于拥有了一个周期完成128-bit向量运算的能力,INTEL终于把浮点和整数运算的内部带宽扩大到了128-bit,这不仅改进了延迟一周期的缺点,只有过去半数的微指令处理量也同样提高了解码、派址和带宽利用等多方面的速度。c、Core的内部线程

Core的流水线

INTEL还不能透露 Core具体的流水线详情,目前我们只能告知Core采用14条流水线-这和 PowerPC 970是一样的,而之前的Pentium 4 Prescott拥有30条,P6构架为12条。短的流水线意味着Core在频率上的提升只能是缓慢的,而不能够像Pentium 4那样急速上升。也可以这样猜想,其实Core的流水线设计和P6构架中的流水线是一模一样的,额外多出来的2条流水线完全是为了预留下CPU频率提升的 空间而已。2条新的流水线各自成为Core流水线的入口和出口,成为了宏指令融合(Macro-Fusion)、微指令融合(Micro-Ops Fusion)等整合技术的输送站。

Core的内部出口

Core的ROB重排序缓冲区( Reorder Buffer)和RS预留缓存(Reservation Station)要比过去的Pentium M大了接近一倍,而事实上还必须考虑到新的宏指令融合(Macro-Fusion)、微指令融合(Micro-ops Fusion)等高效率的融合技术,这样以来,Core的内部转接速度至少要比Pentium M提高了3倍以上。

Core的处理前站-指令解码

下图为P6构架的指令解码环节,它内置2组SD简单编译器(Simple/fast Decoders)和1组CD复杂编译器(Complex/slow Decoder),2组SD简单编译器负责将简单X86指令转换至Uops微指令(Micro-ops)然后传送到MB微指令缓冲区(Micro-op Buffer)。复杂编译器可以编译4个Uops微指令,而一些类似字符串处理的旧式复杂任务还要通过专门的ME微码引擎(Microcode Engine)来转换为更加复杂的微指令,这些微指令再同时输入到MB微指令缓冲区等待下一步重排序。

对于分支构架比P6宽的多的Core而言这样的旧式微指令处理能力是不够的,所以INTEL在Core中多加入了一组简单编译器(Simple Decoders),并且将MB微指令缓冲区的出口被扩宽至同时传送4条微指令。而更特别的是,过去需要堵塞着等待CD复杂编译器处理的许多内存和SSE 数据现在可以由简单编译器来处理了,这都得宜于新的MIF微指令融合技术(Micro-ops Fusion)和改进的SSE,在下文中会详细介绍。

d、Core的指令融合技术

宏指令融合

Core前端处理环节新的突出能力是宏指令融合(Macro-Fusion),可以把多个X86指令融合在一起发送到到一个编译器转换为一个Uops微 指令。多种指令将可以被融合,其中特别将compare和test指令融合到了分支指令(Branch Instructions)中。4个编译器都具有融合能力,但整个单元每周期只能完成一次宏指令融合。

除了在占用更少ROB和RS的情况下,宏指令融合(Macro-Fusion)还节约了内核前端的带宽,Core的解码单元能比过去快的多得清空IQ指 令列队(InstructionQueue),而内核执行带宽也同样宽阔了很多,因为单个的ALU能同时执行2个X86指令,这些综合性能的提高使 Core的实际处理效率比P6构架要提高多倍,远高于其可见的硬件单元增加幅度。e、Core的分支预测单元

在性能与能耗的平衡决策中,INTEL最终在Core的BP 分支预测单元(Branch Predictor)上投入了大量的晶体管。作为连接内存和CPU的重要环节,在BP分支预测上投入宝贵的晶体管资源是十分值得的。相对于预测错误后让 CPU浪费时间和电耗来等待再次预测,一次准确的预测不仅仅节约了处理时间、提高了性能,也同样降低了CPU的功耗。

Core的三重分 支预测单元实际上与Pentium M的预测单元是一样的,在Core的分支预测核心中存在一个双模态预测器和一个球型预测器,这些预测器记录下过去的执行历史并随时通知内核前端的ROB和 RS,ROB和RS从BTB分支目标缓冲器(Branch Target Buffer)中快速取回所需要的数据地址,常规预测如通知一个分支在循环中仅在奇次迭代发生, 而不在偶次迭代中发生等, 这些在动态执行(P6系列)处理器上的静态预测技术还有有着长远的发展空间。Core的分支预测单元拥有新的预测器- 循环回路预测(Loop Detector)与间接分支预测(Indirect Branch Predictor)。

循环回路预测

分支历 史表(Branch History Tables)不能够记录下足够详细的循环回路历史来准确预测下次的运算,所以每次循环回路的运行都浪费了大量的亢余时间。 循环回路预测(Loop Detector)则可以记录下每个循环回路结束前的所有的详细分支地址,当下一次同样的循环回路程序需要运算时,内核前端的ROB和RS就可以以 100%的准确度来快速完成任务,Core构架拥有一个专门的运算法则来进行这种循环回路预测。

间接分支预测

间接 分支预测(Indirect Branch Predictor)在运用时并不是立即分支,而是从寄存器中装载需要的预测目标,它实际上是一个首选目标地址的历史记录表。在ROB和RS需要间接分支 的时候它就可以提供帮助,ROB和RS就可以快速提取到适用的结果,这与P6构架用可预测的条件分支替换间接分支来改善性能是相反的。

f、Core的存储器改进

乱序执行OOOE必须有序输出BIO的一个简单原因就是:存储器未确定其它操作全部结束前是不能轻易修改一个存储单元的。

在新的Core构架中,INTEL的设计师们使用了成熟的Memory Disambiguation技术,可以让存数和取数指令同时进行乱序执行而不用等待前排取数/存数指令的完成。这一优化使Core构架节约了大量的亢余周期,使其浮点存储器环节速度显著加快。2、AMD X2双核处理器技术分析

AMD最先出现的双核处理器是基于Socket 939架构的,现在已经全面转至Socket AM2平台,不过两者的内核特征并没有明显差异。其实,AMD的双核心计划由来已久,Athlon64与Opteron在设计之初,就已经设计为可以支持 多核心,在当时的工艺,AMD的双核心处理器早就已经推出,只不过其双核处理器产品并非针对桌面领域,事实上AMD首先发布的是800系列的双核心 Opteron处理器,接下来才推出桌面双核心处理器Athlon 64 X2。

总的来说,AMD的双核心处理器有如下一些特性:一个内核连接 2 个 CPU 核心,每个核心各自拥有1MB或者512KB的高速二级缓存,二级缓存大小由处理器的PR值决定;在推出之时就可以兼容当时的Socket 939主板,只需要更新主板BIOS即可;两个 CPU 核心共享6.4GB/s的内存带宽。

AMD的双核心处理器使用统一的内存控制器,而CPU负荷则会根据CPU的System Requet Queue进行动态分配,这一举动可以有效的均衡CPU之间的负载平衡。不过实际上,这一点在实际的测试中跟理论上有点差别。

AMD的双核心方案面临一个重要的问题,就是随着第二核心的出现,对内存与I/O带宽的资源将会出现争夺,如何解决好这个问题是AMD双核心处理器的性 能的关键问题之一。AMD信引入了Crossbar控制器,这个全新的控制器结合优化的系统请求队列,可以有效的降低这个问题的危害性。AMD处理器集成 的内存控制器在进化到双核心时代表现出来的优势更加明显,低延时的内存控制器使得对CPU的缓存的依赖也大幅减少,在这样的情况下,在日后过渡到多核心的 时候,需要考虑的问题更多的是基于各个核心之间的连接。

处理器的功耗主要由晶体管数量与时钟速度决定,而双核心意味着处理器内部的晶体 管数量大幅飚升。在这样的情况下,为了维持较低的功耗,CPU只能为了降低功耗而采用较低的时钟速度。这也是为什么Intel的双核心处理器的频率并不高 的原因之一,要知道Intel的Prescott核心的热量非常厉害。不过双核心的出现使得CPU的散热效果获得一定的改进,两个发热的核心可以使得 CPU的盖子的效率更加提高了。实际上,双核心的Athlon64处理器并不热。AMD双核处理器顺利切入AM2平台

AMD在这几年里,可以说把DDRI的内在潜力发 挥得淋漓尽致,内建的DDRI内存控制器,使AMD旗下的处理器在有效的内存带宽中,获得更低的内存延时,效能得到进一步的提升,所以老迈的DDRI内存 至今仍然全球热卖。不过,随着技术革新的脚步,AMD也不得不在2006年,为其新一代的处理器加入DDR II内存的支持,于是940针的Socket AM2平台应运而生。

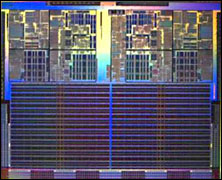

上代939 X2双核处理器所采用的核心是Toledo,而Socket AM2版X2处理器的核心则是Windsor,根据各自的核心架构图,我们可以看出它们的L2缓存部分区别较大,Windsor核心此处的晶体管明显要比 Toledo核心有所缩减,但是由于改用了DDR2内存控制器以及植入了Virtualization技术模块,所以最终Windsor核心的晶体管反而 比Toledo多出100万,达到2亿4千300万的晶体管数量。另外据官方资料介绍,新处理器的Die Size部分也增大了不少。

Windsor核心(AM2) 与 Toledo核心(939)

下面我们来看看Socket 939平台与Socket AM2平台的主要区别。以AM2 X2 3800+为例,与939版的X2 3800+相比,该测试产品无论架构、时钟频率还是二级数据缓存都与其一模一样,目前销售的AM2 X2 3800+仍旧采用90um工艺制程,默认频率为2.0GHz(200x10),电压为1.35V,根据CPU盒盖上“ADA3800IAA5CU”的缓 存容量识别码中的“5”,我们可知每颗核心都拥有512K二级数据缓存,而识别码后缀的“CU”则代表该处理器的核心代号为“Windsor”(939 X2 3800+的Toledo核心后缀为“BV”)。我们还可获知该处理器的最大功耗只有65W,754和939处理器上的出色功耗控制都遗传了下来。

另外一些功能特性包括:1GHz 16Bit Hyper-Transport技术,内存从上一代939的双通道DDR400升级到双通道DDRII 800,同时加入AMD Virtualization技术。与普通939处理器对比,CPU的封装铁盖和PCB也基本一样,不过从CPU底部的针脚设计我们还是能清楚看出它们的 区别之处,AM2处理器的左下角针脚比939的多出一条。关于65nm制程双核处理器的技术

2006年12月5日,AMD也终于向世人发布旗下四 款的65nm双核处理器,其中包括Athlon64 5000+ X2、4800+ X2、4400+ X2和4000+ X2,它们的主频分别为2.6GHz、2.5GHz、2.3GHz和2.1GHz。不过目前我们在市面上还不容易找到这些产品,尽管如此,作为以后的销售 主力,我们还是在这里为大家简单地介绍一下65nm双核处理器产品的一些技术。

AMD 65nm处理器的发布,其实包涵了两个意义:第一,生产工艺的进一步提升,有利于生产力和产能的提高。因为更精细的生产工艺,使得在相同面积的晶圆上能切 割到更多的核心晶片。第二,由于核心工艺的进步,使得AMD新一代65nm处理器的TDP功耗值,由原来90nm的89w(EE版除外),全面下降至现时 的65w。

65nm工艺的加持,除了使处理器TDP功耗得到降低外,AMD方面还首次为K8处理器加入0.5x的倍频定义,从而更好的丰富了自身的产品线。

AMD 65nm AM2 Athlon64 X2系列处理器的发布的同时,也宣布了双核处理器全面、正式地跨入了65nm时代,个人电脑也正朝着发热更低、功耗更小的方向来发展。

我们可以看到,65nm Athlon64 4800+ X2的CPU顶盖编号有三行,分别为:“ADO4800IAA5DD”、“AAAFG 0644MPM”和“4811971K60027”。其中第一行为核心规格定义、第二行为核心周期定义,而第三行为核心的流水号定义。

除了核心的编号定义有所不同外,我们可以看到全新的65nm Athlon64 4800+ X2采用了不同的PCB基板,基板编号为“29661”,而90nm Athlon64 5000+ X2和90nm Athlon64 3600+ X2的基板编号分别为“29231”和“29257”。

四、实力的较量:16款双核处理器同台竞技

1、综合性能测试

Futuremark PCMark05是一个大家都非常熟悉的系统测试软件,软件采用了模拟日常运行的软件进行测试,包括了文件压缩、文件加密、病毒扫瞄、音及影像处理、 WMX/Dixv制作、网页生成、实时3D运算及内存磁盘测试等项目,可以综合地反映出计算机的系统性能,同时也能对各主要配件作分项考察。

在本项目测试中,Intel阵营中的Core 2 Duo拥有较明显的优势,X6800取得了相当高的成绩,即使是E6400取得的成绩就已经压过了X2 5200+。而Intel的PD系列则表现一般,不过与AMD的X2系列相比还是旗鼓相当。下面我们来看一看Multimedia Content Creation Winstone 2004的多媒体测试成绩。Multimedia Content Creation Winstone 2004是一个系统级的基于多媒体应用软件的基准测试,主要针对下面的几个多媒体应用软件进行测试:

Adobe Photoshop 7.0.1

Adobe Premiere 6.50

Macromedia Director MX 9.0

Macromedia Dreamweaver MX 6.1

Microsoft Windows MediaTM Encoder 9 Version 9.00.00.2980

NewTek's LightWave 3D 7.5b

SteinbergTM WaveLabTM 4.0f

Multimedia Content Creation Winstone 2004测试成绩

2、理论性能测试

SuperPI是由东京大学Kanada Lab.所制作的一款通过计算圆周率的来检测处理器性能的工具,在测试里面可以有效的反映包括CPU在内的运算性能。在玩家群中,Super PI是衡量CPU性能的常用标尺。

CPUMark99是大名鼎鼎的ZDLabs实验室的一个测试软件,已经问世多年,这个测试软件使用了32位的测试指令,可以有效对CPU的32位性能做出一个快速评价,对Windows XP下的性能有一定的参考意义。

WinRAR作为一款目前非常流行的压缩软件,我们使用了它内置的测试功能。测试的结果可以有效的反映CPU的性能。 MAXON推出的包含3D、CPU效能一体的测试软件CINEBENCH 2003,采用了3D设计软件CINEMA 4D的3D引擎,可以用来测试处理器的效能。

SiSoftware永远是处在技术领域的最前沿,是在像多核心,Wireless MMX,AMD64/EM64T,IA64,NUMA,SMT(Hyper-Threading),SMP(多线程),SSE2,SSE,3DNow! Enhanced,3DNow!,Enhanced MMX和MMX这些新技术出现时最早提供基准测试的软件商之一。Sandra是一个非常有现实意义的合成基准测试,它放弃了使用含义模糊的指数,改为采用 有实际意义的性能数字,例如像每秒执行指令数或每秒字节数等。新版本的SiSoftSandra 2005还针对性的推出了32位和64位版本,两个版本完全整合在一个安装程序中。 从以上各种测试中可以看到,除了内存带宽外,Intel的Core 2 Duo系列都取得了较好的成绩,而AMD X2双核系列则排在第二梯队。

3、游戏性能测试

3DMark06的标准测试包括两个HDR测试两个SM3.0图形测 试。很明显FutureMark想表达的意思是,未来PC系统的游戏性能最关健的是显卡的HDR/SM3.0效能。3Dmark06还首次使用了 AGEIA公司的PhysX物理引擎,用CPU模拟物理引擎计算,这是3Dmark06的一个闪亮的特色。CPU测试的成绩被强制加入到总分里面去, Futuremark揭示了未来游戏发展的方向,CPU/GPU应该获得更好的平衡。

Half Life 2是今天的游戏技术先头部队的另一半,与Doom 3并驾齐驱。虽然它可能不像它的对手那样阴沉和渲染得夸张,但它的渲染技术是令人敬畏的,就像它出众的设计和完全和谐的物理引擎一样。

这是一款经典的多人对战FPS类游戏的最新版本,它对系统的要求非常苛刻,对双核处理器作了相关优化,在使用了最新图形、物理引擎后在硬件性能的依赖性提高很多,通过该游戏可以验证出本系统的实际图形表现。 Serious Sam 2性能很大部分取决于CPU,但同时它更加依赖显示卡的效能,新版本针对SLI/CF多卡并行输出作了优化,可以通过该软件来窥探系统使用双卡并联输出的效能提升。 游戏的表现层次比较分明,Core 2 Duo系列有着非常大的领先优势,而到了PD系列成绩下降幅度比较大,PD915在游戏方面只能与3600+处于同一个级别。测试总结及市场展望

通过本次双核处理器横向评测,我们可以看到各款双核处理器在性能上的表现 情况。我们把它们分为三个梯队,第一梯队是Intel Core 2 Duo系列,由于采用了全新的Core架构,其性能无论是理论、办公还是游戏方面都相对有较大的优势,特别是在游戏性能上,Core 2 Duo系列的表现相当强劲,相对于其上一代NetBurst架构产品和AMD目前服役中的处理器都有明显优势。

第二梯队是AMD的X2 双核处理器系列,基本上是按照不同的L2及不同的频率进行性能排序,其性能比例比较均匀。从多个测试中去看,其高端的FX62的性能级别与E6600相看 齐,性价比较佳的X2 5000+与E6300互有胜负,而最低端的X2 3600+则是与Pentium D 915处于同一级别。

第三梯队则是Intel Pentium D系列,由于采用了老的NetBurst架构,所以其性能表现一般,即使是2M L2的Pentium D 9xx系列其性能表现也并非比其Pentium D 8xx有长足的进展。在性能上Pentium D 915稍微会比Pentium D 820好一些,但是优势不是特别明显,而Pentium D 820则与Pentium D 805处于同一性能级别,拉开的差距也不大,不过总的来说,Pentium D 9xx系列由于用了65nm新制程,所以其功耗表现还是值得肯定的。

展 望未来,双核处理器将会在2007年成为市场上的主流,单核处理器将退居至低端路线。也就是说,昔日高端的单核处理器产品将会成为低端。而在软件环境方 面,当双核PC成为市场上主流的时候,所有的软件商也都会充分地利用双核/多核处理器的并行处理优势,也就是说,以后多任务应用环境将会越来越普遍。我们 乐观估计在2010年后处理器比拼的焦点会落在核心数量与功耗上,同时核心间的效率也将会是厂商比拼的一个重点。总言而之,后CPU时代的舞台上,将会是 双核/多核处理器的世界!

评选结果

最佳性能:Intel Core 2 Extreme X6800

性能王者的宝座一向都是芯片厂商必争的称号,拥有业界NO.1性能的称号不仅是技术领先的标志,更是王者身份的象征。在本次所有的测试项目中,我们可以 看到Intel Core 2 Extreme X6800以绝对的优势打败所有参评产品,无论是理论、办公、多媒体及游戏性能测试都全面领先,所以Intel Core 2 Extreme X6800是目前桌面领域性能排在第一位的双核处理器产品,所以得到PConline评测室颁发的最佳性能称号。

编辑选择:Intel Core 2 Duo E6300

Core 2 Duo E6300作为Intel第一个面世的新一代处理器产品,其新特性受到了广大玩家的关注。尽管从上市到现在,Core 2 Duo E6300的售价还是在1500附近徘徊,但是其出色的性能和较低的功耗使其受到众多玩家的青睐,上市后一度成为玩家们渴望购买的中高端新宠儿,所以成为 PConline评测室的编辑选择产品。

编辑选择:AMD AM2 Athlon 64 X2 3600+

AMD AM2 Athlon 64 X2 3600+自从面世以来就受到了广大网友的关注,作为AMD派系最便宜的双核产品,Athlon 64 X2 3600+的价格走势一直不太稳定,最近还有缺货的现象。不过其恢复供货后我们估计其价格还是会在800元附近甚至更低,事实上在之前它就一直是一颗性价 比相当出色的双核明星,所以同样得到PConline评测室颁发的编辑选择称号。

没有评论:

发表评论